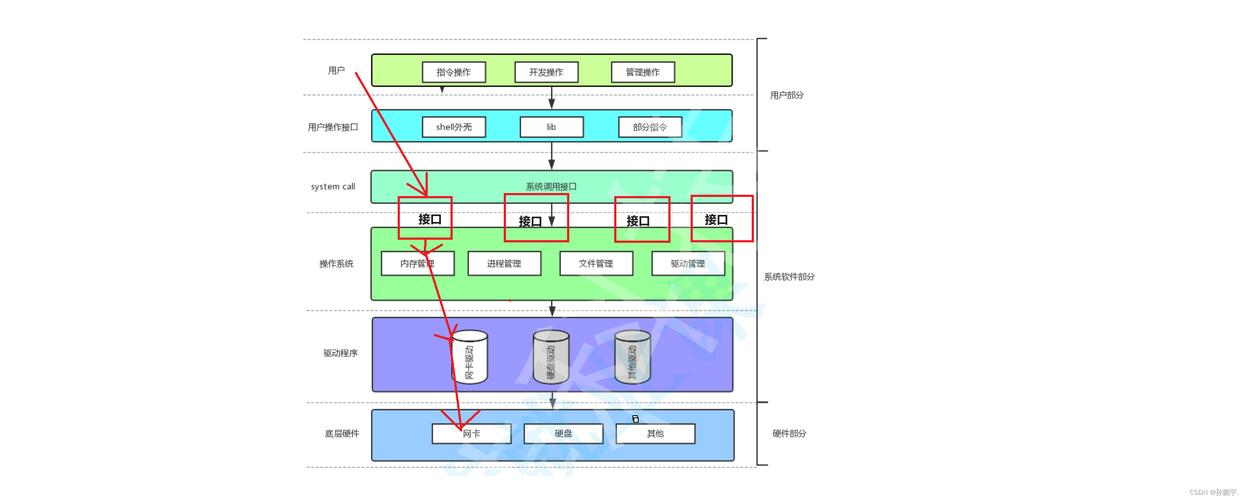

Linux移植环境对系统开发极为关键。这包括将Linux系统从一平台迁移至另一平台所需的一系列工具、配置和条件。一个完备的移植环境,能确保系统在多种硬件或操作系统上流畅运行。

硬件平台差异

在Linux移植过程中,首先要应对的是硬件平台的不同。各种硬件架构拥有各自特有的指令集。比如,X86和ARM架构,X86拥有复杂的指令集,ARM则是精简指令集。这就意味着移植时必须充分考虑到指令集的兼容性问题。此外linux移植环境,硬件资源也存在显著差异linux移植环境,有些硬件内存较小,处理器性能有限。因此,需要针对这类硬件调整Linux内核配置,确保系统高效运行。一方面要避免内核资源占用过多,另一方面还需保证系统功能的完整。

硬件的外设对移植有着重要影响。各种设备配备的外设各不相同,有的设备配备了触摸屏,有的则只有基本的按键。在移植Linux系统时wps for linux,必须考虑系统如何识别并使用这些外设。这包括是否需要重新编写驱动程序,或者调整现有驱动以适应新的外设需求。这些都是移植过程中必须考虑的问题。

软件环境搭建

建立软件环境对Linux系统的移植至关重要。首先,编译器的挑选尤为关键。比如,选用GCC编译器时linux vi,必须根据目标硬件平台挑选恰当的版本。若移植至ARM平台,就得选用适合ARM的GCC交叉编译工具。不同版本的编译器在代码优化效果、对标准的适应性等方面存在差异。

库文件的支持是必不可少的。在目标平台上,可能需要特定的库文件来确保系统和应用程序的正常运行。虽然有些库文件是Linux系统自带的,但它们的版本可能不匹配,或者缺少针对目标平台的功能。这时,我们就需要编译或移植相应的库文件。此外,配置工具的使用同样至关重要。例如,autotools工具集能够帮助我们管理源文件、自动生成配置脚本等,这在软件环境搭建过程中发挥着重要的调节和辅助作用。

内核配置与裁剪

Linux内核的配置和调整是确保其适应不同移植环境的关键步骤。内核提供了众多可调整的选项。在针对特定移植环境进行操作时,需明确哪些功能是必要的,哪些则可以省略。比如,若移植至嵌入式设备,该设备若无需网络文件系统,便可在内核配置中将其功能关闭。这样的选择有助于缩小内核的整体大小。

内核裁剪阶段,需全面考量目标设备的硬件配置。若设备资源有限,比如内存较小,应尽量减少占用内存多的内核模块。此外,还需关注设备的功能需求。若移植至多媒体设备,则需保留支持多媒体编解码等核心模块。在配置和裁剪内核过程中,应通过实验和调试持续优化,以确保在满足设备功能的同时,尽量减小内核体积。

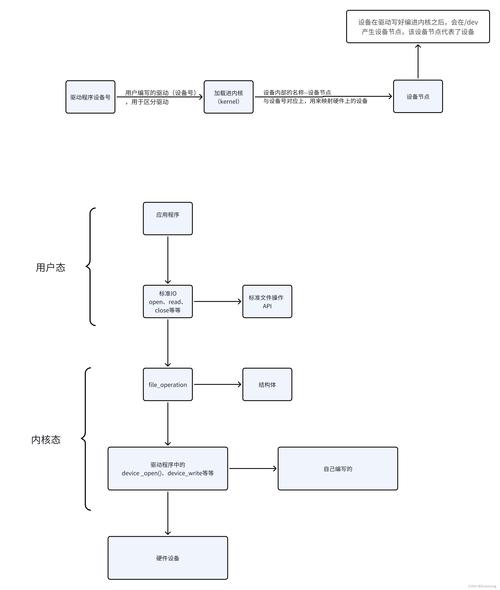

驱动程序编写

在Linux系统移植过程中,驱动程序的编写至关重要,它直接关系到硬件设备是否能够被系统正确识别和利用。对于移植过程中遇到的新硬件,常常需要定制专属的驱动程序,比如某种新型传感器。编写驱动前,必须充分掌握传感器的工作机制和通信模式等相关知识。然后,依据内核提供的驱动程序框架来编写代码,这包括对设备的初始化、数据的读取与写入等操作。

修改现有驱动以适应新移植环境时,需仔细剖析现有驱动与新环境间的冲突点。这包括接口变动或通信协议的差异等。需对相关代码进行修改,确保驱动在新环境中能正常运行。驱动程序的编写与修改质量,将直接影响系统移植后的性能与稳定性。

调试技巧

在Linux系统移植过程中,调试是解决问题的关键。遇到问题时,我们可以先查看日志输出以寻找线索。Linux系统内存在多种日志记录机制,比如内核日志。通过分析内核日志中的错误信息,可以大致判断问题所在,比如,若驱动加载失败,日志可能会揭示是权限问题还是编译代码的问题等。

调试工具同样是一种有效的调试方法。比如GDB调试器,它适用于对应用程序和内核模块进行调试。通过在代码里设定断点、查看变量数值等操作,我们能够找到并修正问题。在移植过程中,调试的难度通常会更大,因为要应对多种硬件和软件环境的搭配。因此,我们必须耐心且细致地运用这些调试方法,逐一查找并解决错误。

兼容性测试

确保Linux在目标环境中顺利迁移的关键环节是兼容性测试。在这一过程中,必须对迁移后的系统进行全方位的功能检测。需要检查系统各部分是否运作正常,比如文件系统是否能够正常进行读写操作,网络连接是否稳定等。

需对系统进行性能检验,检验其在不同负载情况下的响应速度、处理能力等关键性能是否达标。若发现异常,必须迅速查明原因并作出相应调整。问题可能源于移植阶段配置失误,亦或是代码中存在缺陷等。确保系统在目标环境中的稳定运行,必须经过严格的兼容性测试。

您在Linux迁移过程中,是否遇到了什么特别的情况或挑战?期待您的分享与点赞。